「格安SIM」言葉そのまま鵜呑みにすると、めちゃ安いイメージ。

でも相応の質の悪い携帯会社?そう感じるかもしれませんが、そもそも格安SIMについて理解できていないことでしょう。

そんな人に向けて、格安SIMとはなんなのか?

ここでは格安SIMの仕組みについて詳しく解説。

格安SIMへの契約を考えている人。乗り換えてから後悔しないためにも、まずは仕組みだけでも把握しておきましょう!

そもそもSIMってなに?

格安SIMの仕組みについて解説する前に。

まずSIM(シム)とは携帯会社に契約している利用者の個人情報を記録しているICチップのことを指し「SIMカード」と呼ばれています。

SIMカードとスマホは別々になっており、SIMカードをスマホの専用挿入部に差し込むことで、Wi-Fiがない環境でもインターネットや通話が利用できるわけです。

スマホとSIMカードをあえて一緒にしないことで、機種変更してもSIMカードを差し替えるだけで今まで通り使い続ける事ができます。

なので、プランの変更や機種変更のたびに店舗に行く必要って実はないんです。

写真やアプリのデータはSIMではなくスマホの端末内に直接保存されています。アプリや写真のデータを新しいスマホに移す場合は自分でデータの移行作業が必要なので注意!

SIMカードには種類が4つある

SIMカードには「通話機能付きSIM」「データ通信専用SIM」「プリペイドSIM」「eSIM」の4種類があります。

SIMカードの種類を知っておくと、さらに安く利用できたり、初期設定が楽になるメリットがあります。

用途によっておすすめのSIMカードの種類が異なりますから、自分の理想の使い方に当てはまるのはどれなのか?確認していきましょう。

通話機能付きSIM

通話・ネット両方に対応したSIMカード。

携帯会社に契約している人の中で最も選ばれているタイプの種類です。

データ通信専用SIM

インターネットの利用だけに特化したSIMカード。

通話ができない分、安くネットが使える点が最大の特徴。

近年は通信障害に備えて2回線目のサブとして契約する人が多いです。

プリペイドSIM

あらかじめ先にお金を支払った上で利用するタイプのSIMカード。

プリペイドSIMは先払いのため、本人確認や利用前の審査がないメリットがあります。

このように誰でも利用できるため、後払い式(月額契約)のSIMと比べて、利用料金が高いことが特徴です。

海外から一時帰国している短期間の利用やその会社での通信やサービスの品質をお試しで使いたい人など、限定的な利用がおすすめです。

eSIM

eSIMとはスマホと一体になった組み込み型のSIMカード。

通常のSIMはカードタイプでスマホの差込口に挿入する形で利用しますが、eSIMはスマホ内の基盤と一緒に組み込まれているデジタル式のSIMとなります。

近年は物理タイプのSIMカードと内蔵型のeSIMの両方に対応したスマホも普及していて、1台で2つの会社の通信を使えることもできます。

使用用途によって選ぶ種類がそれぞれ異なりますから、自分の理想の使い方に当てはまるのはどれなのか、契約する際に確認しておきましょう。

なお格安SIMの会社によってはこれら4種類全て揃っていないところもあります。

特にeSIMは最近登場した新しい技術なので対応している会社はまだ少ないのが現状です。

SIMカードの大きさにも種類が3つある

SIMカードにはサイズも分かれており「nanoサイズ」「microサイズ」「miniサイズ」の3つが存在します。

格安SIMを契約する際にSIMカードのサイズを選択する必要があるのですが、SIMカードのサイズがスマホ本体の種類によって異なるため、こちらも契約する前に把握しておきましょう。

nanoSIM(ナノシム)

現在販売されているスマホの中で一番主流のnanoSIM。

3種類の中で最もサイズが小さいことが特徴です。

ここ5年以内に製造されたスマホで格安SIMを使用するのであれば、nanoSIMを選択するようにしましょう。

microSIM(マイクロシム)

2010年代前半までに販売されたスマホの多くで採用された規格のSIMカード。

nanoSIMよりも大きいため、近年はほとんど見かけることがなくなりました。

miniSIM(ミニシム)

紹介した3種類の中で最も大きいサイズのSIMカードで、標準SIMとも呼ばれています。

ガラケーで多く採用した規格でしたが、現在ほとんど見る機会がありません。

素人では違いがどうしてもわからないこともあってか、近年はnanoSIM・microSIM・miniSIMの3種類全てに対応した「マルチSIM」と呼ばれるSIMカードを採用するキャリアが多くなりました。

マルチSIMは、あらかじめ「nano」「micro」「mini」3種類の形状別にカットされているため、サイズ間違いがなくなりました。

ただ会社によっては、SIMカードのサイズを選択しないキャリアも多いですが、わからない場合はnanoSIMサイズを選ぶと間違いありません。

格安SIMの詳しい仕組み

SIMについて把握できれば、格安SIMについて詳しく解説していきます。

格安SIMとは

格安SIMとは、名前の通り、インターネットや通話が安く利用できる会社のことを言います。

プランによって料金は異なりますが、ドコモやauなどの大手のキャリアと比べて半額以下で利用できるプランも多くあります。

なぜ格安SIMは大手キャリアより安いのか?

格安SIM会社は大手の携帯会社の通信を一部レンタルする方法で運営しています。

この運営方式をMVNO(仮想移動体通信事業者)と言います。

ドコモなど自社で通信設備を構えている通信会社はMNO(移動体通信事業者)と言います。

MVNO=格安SIM、MNO=ドコモ・au・ソフトバンク・楽天と覚えておきましょう。

通信をレンタルすることで自社で基地局など設備は不要、加えて契約の手続きをネットだけに限定にして人件費も削減できる。

これらのおかげで安く契約提供できるわけです。

格安SIM=品質の悪い電波使っている「安かろう悪かろうサービス」ではなく、通信自体はドコモやソフトバンクなど大手と全く同じものを使っているわけです。

レンタルしている通信量については全国一律の配分量なので、都市部のほうが繋がりやすいなどの不公平なことはなく、全国どこでも同じ環境で利用できます。

格安SIMと大手キャリアの違い

格安SIMの仕組みがわかったところで、格安SIMと大手キャリアの違いについて「料金プラン」「メール」「通信速度」の3点に注目して解説します。

格安SIMと大手キャリア「料金プラン」の違い

大手キャリアは高い上に選べるプランも少ない

大手キャリアは基本料金が高いです。

その上、プランの数も格安SIMと比べても少ないので選択肢も限られます。

政府の携帯料金引き下げにより、大手キャリアでもこれまでよりは格段に安くなったことは事実です。

それでも顧客の信頼の高さ、契約数の多さから、価格は依然高めに設定されているのが現状です。

とにかく安い格安SIM!プランも豊富!

一方、格安SIMはとにかく安い。

加えて、動画視聴のデータカウントフリー、1GBごとにプランが用意されているなど、プランの種類が豊富な点も格安SIMの特徴です。

最近ではeSIMが普及していることもあり、格安SIMと大手キャリアを併用し、安く快適に使う方法も確率されています。

格安SIMと大手キャリア「メール」の違い

キャリアメールが使えるのは大手キャリアの強み

キャリアメールは契約する会社でしか使えないのが大きな特徴です。

契約時の審査や本人確認がしっかりと管理されているため、セキュリティがしっかりとしています。

格安SIMはフリーメールのみ

格安SIMについては基本的に独自のメールアドレスは発行していません。

そのため大手キャリアから格安SIMに乗り換えてしまうと、自動的にキャリアメールも解約されます。

今までのメールデータを残したままでも他社に乗り換えられるようになったため、メール面における格安SIMでのデメリットはありません。

格安SIMと大手キャリア「通信速度」の違い

安定の通信回線!大手キャリア貫禄の速さ

大手キャリアは自社で通信環境を構築していますので、対象エリア内であれば、24時間安定した通信環境です。

通信速度に関しての弊害は一切ありません。

格安SIMは時間帯によって遅くなる

一方、格安SIMは大手キャリアの通信網の一部を借りる形で運営しているため、通信量に限りがあります。

そのため、利用者の集中しやすい時間帯(12時台・21時前後)で一時的に通信速度が低下することがあります(※回線のパンクを防ぐため)

ただ通信速度が低下するのはあくまでも一時的なため、動画のアップロードやビデオ通話など大量のデータ通信を使用しない限り、大きな支障はありません。

格安SIMの歴史から今後の動向を予測してみた

格安SIMが登場したのは最近になってから?

スマホがまだ出ていないときから格安SIMは実は登場しており、歴史は古くからあります。

ここでは格安SIMの歴史について紹介します。

2001年 MVNO初参入

当時はドコモ・au・ボーダフォン(現ソフトバンク)の3社が市場を独占していた状態。

利用者の選択肢を広げる目的から2001年に日本通信(b-mobile)が低価格帯の通信プランを発表。

2014年 格安SIM元年

一般的ユーザーに広く認知されるきっかけとなったのが「mineo(マイネオ)」(オプテージ)の格安SIM事業の本格参入。

これまでの格安SIMはドコモ回線しか選択肢がなく、格安SIMの利用率の低さが課題でした。

そこでmineoは、格安SIMでは初めてau回線を取り扱ったプランを発表。

2016年 大手回線すべてで格安SIMが対応

2016年には、b-mobile・U-mobile(※現yumobile)からソフトバンク回線を使用した格安SIMプランを発表。大手キャリア3社(当時)すべてで格安SIMに対応。

ここから格安SIMは身近な存在になります。

2018年 格安SIMの契約者が1割を超える

スマホの普及で格安SIM事業者の参入が増加。

携帯電話利用者の中で格安SIMを契約するユーザーが初めて全体の1割を突破しました。

2019年 楽天モバイル携帯電話事業に本格参入

当時、格安SIM事業者だった楽天モバイルがMNOに本格的に参入。

自社の回線を扱うキャリアはドコモ・au・ソフトバンク・楽天の4社になりました。

2020年 大手キャリアの携帯料金引き下げを指示

以前から携帯料金の引き下げに積極的だった菅首相(当時)。

総理就任後、早速大手キャリア各社に携帯料金の4割引き下げを指示し各社携帯料金の値下げを発表しました。

2021年 大手各社が格安プランが発表。格安プラン戦国時代へ

ドコモから格安プラン「ahamo」を発表。

これを皮切りにau・ソフトバンクからも相次いで格安プランの提供を開始し、大手キャリアでも従来の半額以下で契約できるようになりました。

中でも楽天モバイルは新プラン「Rakuten UN-LIMIT VI」を月額基本料0円から利用できるとして大きな話題になりました。

大手各社の値下げに伴い、格安SIM業界もさらなる値下げを余儀なくすることになった。

これ以降、各社値下げ等の大きな動きはなく、ひとまず価格競争は一段落したと見られます。

また大手キャリアでの解約時の違約金も廃止されたので、大手キャリア・格安SIM問わず他社への乗り換えも容易になりました。

気になる今後の携帯通信業界については、これ以上の値下げは厳しいと視察します。

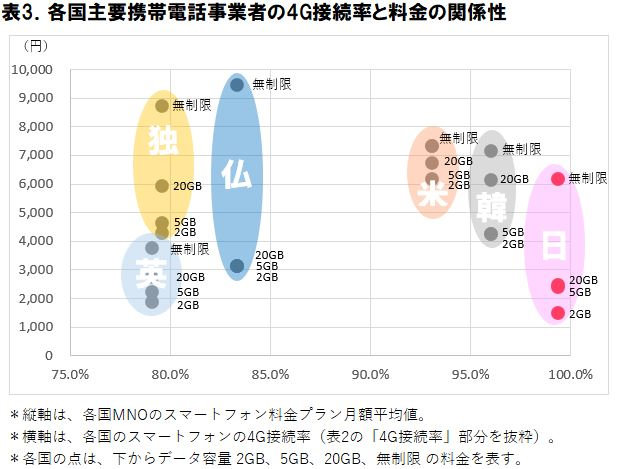

というのも、現状の携帯料金は世界主要6都市の中で、日本は1番安い都市に位置します。

今後さらに値下げがあっても、せいぜいデータ無制限プランがもう少し安くなるくらいと見ていますので、今のタイミングで乗り換えやプラン変更はこれから行っても大丈夫でしょう。

格安SIMは安全なの?

いくらコストを削減していても、個人情報が入ったスマホが安全でなければ元も子もありません。

では実際セキュリティ面はどうなのか?

結論として、通信の品質については大手キャリアの回線を使用しているので格安SIMでも安全に使えます。

ただし格安SIMの場合、自社の店舗を構えていないことが多いので、トラブルが起きた際は基本自分で解決しないといけませんのが、唯一のネックです。

格安SIMのアンケート調査を勝手に解剖!

携帯電話利用者の内、2022年現在15.8%が格安SIMを利用している(ICT総研調査)とされていますが、ここでは公正取引委員会が格安SIMを利用している10代~70代以上の男女2000人を対象に集計された「格安SIMにおける利用者アンケート」を元に勝手に主観として解説します。

格安SIMに乗り換えた理由はやっぱり安さ!

実際に格安SIMを選択した理由について調査すると「大手キャリアよりも毎月の通信料金が安かったから」が81.6%と全体の8割が回答。

次いで「通信プランが自分の使い方に合致したから」が38%となっています。

安さは大前提として、格安SIMの事業者が多くあることから自分にあったプランが見つけられることも多く支持されているようですね。

格安SIMを使う人の1ヶ月の携帯代は?

実際、格安SIMでは1ヶ月の携帯代について一番多かったのが月1000円以上~2000円未満が39.6%

次いで月2000円~3000円未満23.8%、3000円~4000円未満15.4%となっています。

ちなみに大手キャリア契約者の1ヶ月の携帯代の平均は月8,471円(MMD研究所より)格安SIMにすると半数以上が月3000円以下に抑えられているのでいかにお得になるのかがわかります。

過去に大手キャリアを契約していた方に、格安SIMにしてどれくらい安くなったか調査。

すると1万円以上安くできたケースも15人おり、年間で10万円以上携帯代が節約できるケースもあります。

格安SIMは貧乏だから使うのか?

ネーミングからだと、格安SIMを使っている人ってとにかく貧乏そう。。

こんなイメージがありますが実際はどうなのか?

格安SIMの利用者を年収別に調査してみると、一番多かったのが年収0~100万円未満で295人。

やはり経済的に余裕のない人が多いのかと思いきや、次いで300万円以上~400万円未満238人、400万円~500万円未満209人となっています。

しっかりと収入があっても格安SIMを利用する方が多い結果なので「格安SIMを契約する人=お金がない」というイメージとは異なることがわかりました。

- 調査元:公正取引委員会(https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2016.html)

- 調査対象者:格安SIMを利用する10代~70代以上の男女2000人を対象に「MVNO消費者アンケート」を元に分析。

- すべての調査結果はこちら

格安SIMを扱う事業者一覧

2022年現在、格安SIMに参入する事業者は1,000社以上あります。

ここではその中でも主要の事業者を取り扱っている回線別にしてまとめて紹介します。

ドコモ回線を扱う格安SIM事業者一覧

| GMOとくとくBB SIM | ASAHIネットLTE |

| @モバイルくん。 | NifMo |

| やまとモバイル | @Sモバイル |

| インターリンクLTESIM | スマホドックモバイル |

| イプシム | エキサイトモバイル |

| hi-ho LTE | エックスモバイル |

| G-Call SIM | ECJOY!モバイル |

| ケーブルスマホ | FUJI Wifi |

| b-mobile | 日本通信SIM◯ |

| GMOとくとくBB SIM | ヤマダニューモバイル |

| DTI SIM | トーンモバイル |

| スマモバ | AIRSIMモバイル |

| y.u mobile | REMOモバイル |

| ピクセラモバイル | ワイヤレスゲートSIM |

| レキオスモバイル | LIBMO |

| LinksMate◯ | IIJmio◯ |

| HISモバイル◯ | イオンモバイル |

| BIGLOBEモバイル |

au回線を扱う格安SIM事業者一覧

| UQモバイル◯ | J:COM MOBILE◯ |

| donedone | FUJI Wifi |

| エキサイトモバイル | ケーブルスマホ |

ソフトバンク回線を扱う格安SIM事業者一覧

| Ymobile◯ | LINEMO◯ |

| Hitスマホ |

ドコモ・au・ソフトバンク回線すべて扱う格安SIM事業者一覧

| mineo◯ | QTモバイル |

| ピカラモバイル | ロケットモバイル |

| リペアSIM | NUROモバイル◯ |

| 919モバイル | Tikmo SIM |

楽天モバイルは自社回線での整備を始めてからまだ歴史が浅いため、2022年現在楽天回線を扱う主要格安SIM事業者はありません。

実際に格安SIMを使ってみてのメリット・デメリット

ここでは格安SIMを1年間利用してみて感じた格安SIMのメリット・デメリットについてそれぞれ解説します。

格安SIM一番のデメリットは通信の速度

格安SIMは大手の回線をレンタルする形で運用していますので、利用者が集中するタイミングになるとアクセス分散のために通信速度が低下します。

格安SIMにおいてはこの点が唯一、大きなデメリットと感じています。

とはいえ、全く使い物にならないわけではなくLINEなどの最低限の利用に関しては問題なく使えます。

格安SIM一番のメリットはやっぱり安さ!

最大のメリットは何と言っても大手キャリアではできない安さで契約できること。

例えばauのサブブランド「povo」であれば基本料金は月0円。

オンラインの契約に限定することで人件費をカットし、大手の通信を使いながらも節約にもなる。

楽をして、なおかつお得になれる。こんな有り難いサービス他にはありません。

格安SIMはどこで買える?

実際に格安SIMはどこで手に入れられるのか?ここでは格安SIMの入手方法について紹介します。

ドコモなど大手キャリアは店舗に行けば店員さんが契約の手続きを進めてくれるのが当たり前ですが、格安SIMはコストを削減するべく契約の申し込み手続きはさまざまです。

おおまかに3種類ありますのでそれぞれ解説します。

ネット

基本的に格安SIMの契約・購入はネットが主流。

オンラインに限定することで安くサービス提供ができますが、審査などで申し込みをしてから実際利用ができるまで時間を要してしまいます。

SIMの種類のところでも解説しましたが、最近はeSIMの誕生でネットでも申込み当日から利用できます。

店舗

契約数の多い人気の格安SIMは、実店舗や家電量販店内にも店舗を構えています。

店舗があると格安SIMでも面倒な契約手続きのほか、乗り換えも即日でできます。

コンビニ

実はコンビニでもSIMカードを購入することができることをご存知でしょうか?

コンビニでの購入は主にチャージ用としてカード形式で販売していることが最近の傾向です。

チャージ用はあらかじめ月額契約しているものにデータを追加で購入するタイプなので、単体で利用することはできません。

契約無しで使うプリペイドSIMについては、Amazonなどネット通販での販売がメインとなっています。

「速度制限になってしまった、でも翌月まで待てない」そんな方におすすめです。

格安SIMの乗り換えに向いている人・向いていない人

格安SIM乗り換えに向いていない人

最新のスマホがほしい

格安SIMでもスマホを販売するキャリアはありますが、ほとんどは数年前の型落ちスマホを販売していることが多いです。

iPhoneも古いモデルを販売しているケースが多いですので、最新機種を求めている場合はAmazonなど通販でスマホだけ購入した上、SIMだけ契約するのがおすすめです。

とにかくいつでも通信が速い状態で使いたい

メリット・デメリットのところでも解説しましたが、格安SIMは時間帯によって通信速度が低下するデメリットがあります。

時間帯を気にせず、いつでも通信が速い状態で使いたい方は格安SIMの乗り換えはおすすめしません。

公共施設のフリーWi-Fiを活用すると、格安SIMでも安定してネットが利用できるので、うまく活用すれば時間等気にせずネットが使えます。

格安SIM乗り換えに向いている人

とにかく1円でも安くスマホを使いたい

格安SIMはスマホ本体も安く購入することができます。

例えばワイモバイルでは、今使っているスマホを下取りに出せるキャンペーンがあり、iPhone13 Proは54000円で下取りに出すことができます。

ワイモバイルについては、スマホ本体の販売も対応しているため、高値で買い取りが成立すれば、実質無料で新しいスマホに買い換えられます。

スマホ本体の購入も検討している人にも格安SIMの乗り換えはおすすめです。

2台持ち・2回線持ちしたい!

仕事用、通信障害で使えなくなるリスクを避けたい人にも格安SIMはおすすめです。

大手キャリアの値下げに伴って、データ通信のみの用途に特化する格安SIMも多くなりました。

通話ができない一方で、月額1000円以下で契約できる破格のプランも最近は見かけることが増えました。

また近年のスマホは1台で複数の会社が利用できる仕様となってるため、1人2回線・2台持ちも当たり前の時代。緊急時の備えとしても格安SIMはおすすめです。

キャリアメールを使わない

基本的に大手キャリアから格安SIMに乗り換えると、そのキャリアで使われていたメールアカウントは使えなくなります。

普段からGメールなどのフリーメールで登録している方は、格安SIMでも引き続きメールが使えるので乗り換えによる支障はありません。

格安SIMに関するよくある質問(Q&A)

ここでは格安SIMに関する疑問について、初心者の方で特に多い質問をまとめましたので紹介します。

格安SIMの契約の流れ・申込手順

格安SIMの契約の流れは「MNP予約番号を発行」→「契約する格安SIM会社に申し込む」→「SIMカードを差し替えて簡単な利用設定をする」この3ステップで完了します。

格安SIMは店舗を構えていない会社が多く、自分で設定等をしないといけない手間がありますが、基本的に画面の指示に従えば契約や設定ができます。

「MNP予約番号の発行」とは、今の電話番号のまま新しい会社で使えるようにするための制度です。

新しく電話番号を作って契約する人は「契約する格安SIM会社に申し込む」→「SIMカード差し替えて設定」この2ステップで完了します。

さらにeSIMで契約すると、SIMカードを入れ替える作業も省かれるため、簡単な設定だけでその日から利用を開始することができます。

新規で契約する方法とMNPで乗り換える方法とでは申し込みの手順がそれぞれ異なります。

契約時に手続きを間違えないように注意しましょう。

乗り換え手続きで必要なもの

- スマホ

- MNP予約番号

- SIMピン

- 本人確認書類(免許証など公的機関発行の身分証)

- クレジットカードまたはキャッシュカード

MNP予約番号については、今の番号のまま格安SIMに乗り換える人のみ必要です。

SIMピンは、例えばiPhoneを購入した場合に付属品の一部にピンのような金属の棒があります。

自身で解約するSIMカードと、これから契約するSIMカードを差し替える際に必要になります。※なおeSIMで契約する場合は不要です

乗り換える際の注意点

準備物も揃えられていざ乗り換え!

とその前に、最終確認しておくべき点が以下の通りになります。

- SIMロックの確認(新しくスマホを買う人は不要)

- データのバックアップ

- 今使ってるキャリアの解約は格安SIM契約後に

今のスマホのまま乗り換える場合、他社でネットが使えないようにロックされている「SIMロック」状態の可能性があります。

SIMロックの確認は各キャリアのホームページで確認でき、解除もオンラインから無料で出来ます。

まとめ

格安SIMの基本について仕組みを詳しく解説しました。

安いから品質が悪いのではなく、あくまでも大手キャリアの電波を貸し出しているため安く提供できるということがわかりました。

特に大手キャリアに今契約している人は品質を変えずに年間10万円単位で節約できる可能性ができます。

この機会に携帯料金を見直して格安SIMの乗り換えも視野に入れてみてはいかがでしょうか!?

※この記事は以下のサイトの情報を参考に解説しました。

- “SIMカード(シムカード)の意味”. goo国語辞書. 2019年11月26日

- 総務省 (2023-04) MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(PDF)

- 格安SIMとは?MVNOとは?初心者でもわかる格安SIM講座 2022年6月2日 Selectra

- 格安SIMとは?スマホを今よりお得に使う方法を徹底解説します 2023年1月10日 Mysurance

- Android の格安スマホってなに? 格安 SIM のメリットや活用法を知って選択の幅を広げよう 2022年5月16日 Android

- 格安スマホ・格安SIMってなに?安いだけではないメリットやデメリットを知ろう 2023年1月16日 楽天モバイル

- “格安SIMの今後はどうなるのかをMVNOの中の人に聞いてみた”. 2021年3月9日

この記事の口コミ